世説新語「言語第二」(せせつ げんご だいに)

【還暦ジジイの説明】

「明鏡ハ照シテ疲レズ、清流ハ風ニ攘レズ」

の文章に出遭い、意味や背景がピンと来ない。

大体、元の文が必ず在る。

『世説新語』に

「明鏡の屡々照らすに疲れ、清流の惠風を憚るを見んや」

を見付けた。

私の独善曲解を顧みず簡単に説明する。

孝武帝が若手のホープを教育する為、側近を集め『孝経』を講義することになった。

謝安と謝石の兄弟は、事前に、仲間と私邸で読みあわせをした。

その時、若手ホープの車武子こと車胤が、

「質問しなければ理解できないけど、しつこく質問すると、先生方は煩わしいでしょう?」

と言った。

この気持ち、よ~く解りますよねぇ~

答えて、先輩の袁羊は、「そんな心配は要らない」と言いました。

何故なら、

「良い鏡は映すに疲れず、清い川の水は風を気にしないだろう」と。

要するに、ここに出席している先輩たちは、良い鏡だ。そして、君は清い川だ。

そんな気遣いなどするより、勉強を面白いと思い、興味を抱き、理解を深めることに集中すべきだ。

と、まあ、こんなところじゃないかと、思います。

私は、図書館に通いながら、最近、この言葉を胸の中で繰り返しています。

司書の方に調べものを沢山頼んだとき、鬱陶しいだろうなあ、と心配しちゃうんですね。

まあ、そこそこに、遠慮せず、堂々と。

あははは

【現代口語訳】

『世説新語』「言語第二」

孝武帝が『孝経』を講義することになった。

謝安と謝石の兄弟は、事前に、仲間と私邸で読みあわせをした。

車武子(車胤)は、謝兄弟にしつこく質問するのをはばかり、袁羊に言った。

車胤「質問しなければ、徳ある言葉を聞きもらすし、多く質問すれば、お二人を煩わし過ぎよう。」

袁羊は言った。「そんな心配はない。」

車胤は言った。「どうしてそれがわかるか。」

袁羊は言った。「明鏡がたびたび姿をうつして疲れたり、清流がそよかぜの吹くのを厭ったりすることがあろうか。」

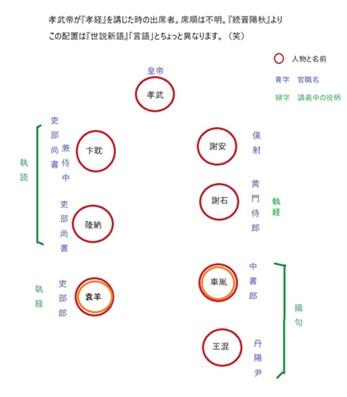

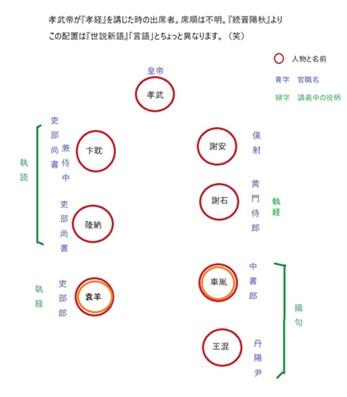

クリックすると拡大します

クリックすると拡大します

クリックすると拡大します

クリックすると拡大します

〇僕射 (ぼくや)

チャイナの官職名の一つ。秦漢時代には官吏に軍事訓練をほどこす責任者に付けた。

単に「僕射」という官はなく、統率する集団か、属する官庁の名を付けて官名とする。

〇黄門侍郎 (こうもんじろう)

チャイナの官職名の一つ。皇帝の勅命を伝達する官職。

〇吏部(りぶ)

六部の一つ。文官の任免・評定・異動などの人事を担当した。

隋唐五代十国では尚書省のもとで六部の首位に置かれた。

長官として尚書(吏部尚書)が、次官として侍郎(吏部侍郎)が2人置かれた。

〇吏部尚書兼侍中

三国志では荀彧が侍中と尚書令を兼任し、献帝の側近となっています。

尚書令は公文書を管理する役目でした。つまり荀彧は公文書をその手に握りつつ、献帝に口頭でも助言をする立場についた。

〇侍中 (じちゅう)

皇帝 の側近で皇帝の質問に備え、身辺に侍する役職。

〇丹陽尹(たんよういん)

かつてあったチャイナの地名、あるいは官職名。

六朝時代、建康に都が置かれたことから、建康県の所属する上位行政区画である丹陽郡が特別に丹陽尹と称された。

また上記の丹陽尹の地を管轄する長官職が丹陽尹と呼称された。

〇中書郎(ちゅうしょろう)

臣下と天子の取次ぎ役。奏聞を天子に奏し、勅書を下へ渡すことを掌る。

〇執読 ・・・ 釈経の役。

〇執経 ・・・ 質問に答える役。

〇摘句 ・・・ 疑問の点を質問する役。

【原文】

『世説新語』「言語第二」

孝武將講孝經、謝公兄弟與諸人私庭講習。

車武子難苦問謝、謂袁羊曰、不問、則徳音有遺。

多問、則重勞二謝。

袁曰、必無此嫌。

車曰、何以知爾。

袁曰、何嘗見明鏡疲於屡照、清流憚於惠風。

【書き下し文】

『世説新語』「言語第二」

孝武、將に孝經を講ぜんとし、謝公兄弟諸人と私庭に講習す。

車武子、謝に苦問することを難かり、袁羊に謂ひて曰く、問はざれば則ち徳音遺すこと有り。

多く問へば、則ち重ねて二謝を勞せん、と。

袁曰く、必ず此の嫌ひ無からん、と。

車曰く、何を以て爾るを知るや、と。

袁日く、何ぞ嘗て明鏡の屡々照らすに疲れ、清流の惠風を憚るを見んや、と。

【語彙説明】

〇

【出典】

『新釈漢文大系』 第76巻 「世説新語 上」 目加田誠・著 明治書院 1975年1月25日 初版発行

クリックすると拡大します

クリックすると拡大します クリックすると拡大します

クリックすると拡大します